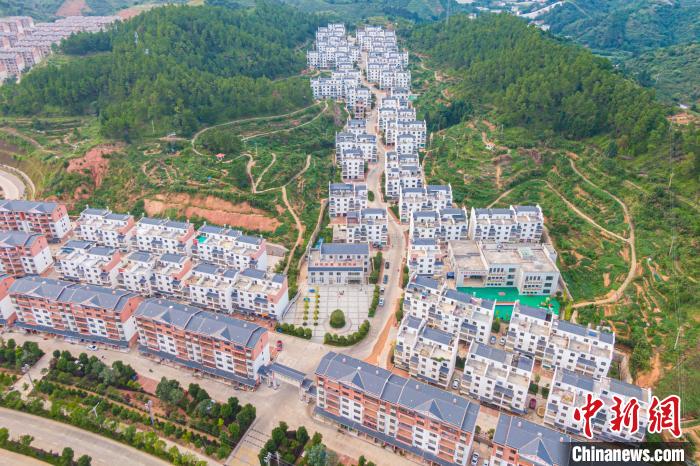

航拍江西省贛州市尋烏縣城。 劉力鑫 攝

中新網贛州9月7日電 題:江西尋烏扶貧見聞:發展“兩業”助脫貧 文化建設固成果

作者 劉力鑫

地處江西省東南部,居贛、閩、粵三省交界處,被群山環繞的江西省贛州市尋烏縣,曾經是國家扶貧開發重點縣。2017年發布的《尋烏縣扶貧脫貧工作調查報告》曾這樣寫道:“貧困落后仍然是尋烏的基本特征,基礎設施欠賬多,產業結構單一,縣級財力薄弱,農村貧困面依然較廣、貧困程度較深。”

三年過去,尋烏縣已經全縣脫貧,城鄉面貌、群眾生產生活都發生了很大變化。但當地仍按照“四個不摘”要求,通過產業扶貧、就業扶貧和文化扶貧等舉措,持續推進精準方略,穩步提升脫貧攻堅質量。

航拍江西省贛州市尋烏縣南橋鎮現代設施農業。 劉力鑫 攝

產業扶貧是穩定脫貧的治本之策

今年43歲的劉乾亨曾是尋烏縣晨光鎮龍圖村建檔立卡貧困戶。這幾年,劉乾亨先后種過臍橙、米蕉,也養過番鴨,依靠多種扶貧產業,逐漸實現脫貧致富。他不僅在村里蓋起了新房,還買了一輛小轎車。

“我自21歲起就離家外出打工,但一直也沒掙到什么錢,沒想到回家創業后還賺得更多。”劉乾亨說,如今他不僅收入提高,時間上也更加自由。即使是像去年那樣干旱的年份,他的果園也有四萬多斤的收成,能帶來十幾萬元的收入。

在龍圖村,還有很多村民和劉乾亨一樣,搭上了村里產業發展的快車。晨光鎮鎮長吳九生介紹,該村引導村民樹立“勤勞致富”理念,大力發展臍橙、蜜桔、糯米蕉、百香果等特色產業,村貧困人口人均純收入也從2014年底建檔立卡時的2184元,增加到2018年底的11649元。

而在尋烏縣南橋鎮鎮長謝大銘眼中,蓋再多房子,不如發展產業、發展企業。

南橋鎮是尋烏縣的產業示范鎮。“我們鎮光百香果、葡萄、龍腦樟等作物就種植有幾萬畝,蔬菜大棚也有2500余畝。我們還有一個辣椒醬廠、一個龍腦樟加工廠和一個水咸菜廠,經濟效益都很好!”謝大銘自豪地說起南橋鎮的情況。

在尋烏縣南橋鎮,記者見到了今年57歲的楊運蘭。2015年,楊運蘭響應家鄉政府號召,帶著2000萬元資金從海南回到了家鄉,成立尋烏縣羊角園果蔬有限公司。2019年,該公司產值接近七千萬元,公司生產的辣椒醬在贛州市的市場占有率高達45%。

“從2015年開始,我們每年都會把免費的辣椒苗送到辣椒種植基地和農戶手中,對他們進行種植技術培訓,對所有產出的辣椒進行保底收購。這一方面能為農戶節省種植成本,降低種植風險,激發參與積極性,另一方面也能保證我們辣椒醬原材料的品質。”楊運蘭說。

據統計,截至目前該企業已累計送出辣椒苗木約550萬株,總價值約700萬元,有效帶動4867戶農民的生產就業,由此給農戶帶來的總收益超過1700萬元人民幣。

楊運蘭表示,貧困戶幫忙種辣椒,人均一年最少增收四千元,最好的可以有一萬多,收入十分可觀。

圖為江西省贛州市尋烏縣盧屋村“四點半課堂”,志愿者老師正在輔導學生。 王凱豐 攝

就業扶貧直接帶動脫貧

在尋烏縣城北的縣城規劃區黃金位置,坐落著尋烏縣東江源生態移民小鎮,其中移民小鎮的一期項目——太湖新村已經建成。

在太湖新村內,記者見到了在自家新房里創辦小型制衣廠的居民何家炎。何家炎告訴記者,他曾在廣東的制衣廠打工數十年,積累了豐富的技術經驗。“搬到縣城后我發現家鄉也有很多人會做衣服,同時政府又提供了很多扶持政策,我就決定留在家鄉創業,目前已經開了兩個車間,還吸納了本村的貧困戶就業。”

2017年,因建設尋烏縣規模最大的單個民生工程——太湖水庫的需要,位于尋烏縣北部大山深處的江西省定“十二五”重點貧困村——水源鄉太湖村,整體易地搬遷到了縣城,成為了如今的“太湖新村”。

水源鄉黨委書記鄒文平告訴記者,“村民搬到縣城新村之后,收入渠道大大變寬。無論是想繼續發展種植業,或者到縣城找工作、自主創業等等,我們政府都盡力提供資金、政策上的扶持。”

據了解,尋烏縣投入了15.13億元,在移民小鎮附近同步建設綜合物流園、電商產業園、通用設備制造園三大產業就業平臺,預計可提供14100個就業崗位。而在太湖新村門口就是一條雙向六車道的寬敞馬路,群眾生活、就業將實現便利化、就近化。

為解決居民技能單一問題,太湖新村還積極開展電商、通用設備制造、制衣等實用技能培訓,拓寬移民就業門路。目前,生態移民小鎮有370多名移民實現就近就業,520多名移民創辦經濟實體,實現“務農到務工”的就業轉變。

航拍江西省贛州市尋烏縣太湖新村全景。 劉力鑫 攝

文化惠民鞏固扶貧工作

“村風民風好不好,對于脫貧是起決定性作用的。幾年前我剛來鄉里的時候,村民的文化生活十分單調。甚至有一些村民在家里打牌賭博,危害很大。”尋烏縣項山鄉組織宣傳委員曹鵬如此說道。

為了豐富村民的精神文化生活,項山鄉盧屋村建設了一個文化廣場和文化書屋。如今每天晚上都有很多村民前往文化廣場跳廣場舞,村委會也會時不時組織一些書畫活動和文藝演出。

“我覺得跳舞可以讓人高興,所以每天晚上我都會去跳。現在村里的婦女晚上都會早點做飯,趕著去文化廣場跳舞。”潘銀英是盧屋村的一位普通村民,過去她因殘而貧,腿腳不方便,但卻因為文化廣場的出現,喜歡上了跳廣場舞。

在曹鵬看來,通過把殘疾人這一類的弱勢群體關愛好動員起來,可以起到一個模范帶頭作用,進而影響到更多村民,通過文化扶貧潛移默化讓扶貧工作鞏固下來。

除此之外,當地還依托文化書屋建設了一個“四點半”課堂。

據統計,盧屋村共有4-14周歲兒童126人,其中留守兒童13人。這些孩子的父母要么在外地務工,要么白天在村里農忙,孩子下午放學后面臨著無人照顧的局面。

為了解決家長的后顧之憂,當地組織學校教師擔任志愿者,為學生免費提供放學后的學習輔導、課外書籍閱讀以及興趣愛好課程,有效促進了當地兒童的健康成長。

在龍圖村,當地通過“1+N”的形式引導村民培養良好的興趣愛好。所謂“1+N”即“一個新時代文明實踐站加多個新時代文明實踐點”。其中,文明實踐站有著豐富的文化娛樂設施,能為村民提供唱歌、彈琴、讀書、交流的空間,還會不定期舉辦各種講座以拓寬村民的視野。