走近坐落于科右中旗代欽塔拉大草原的圖什業圖親王府,巍峨的城墻內,一批內蒙古非遺傳承人正在講述他們的故事。

圖為圖什業圖親王府門

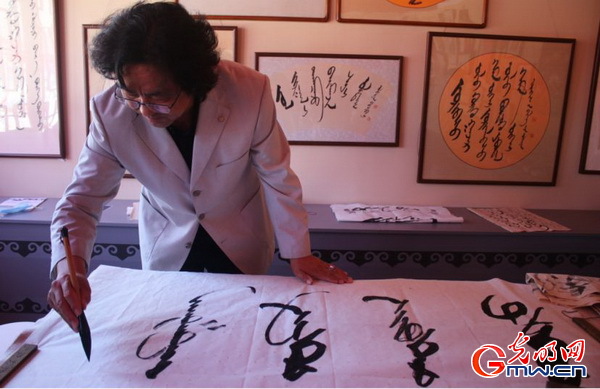

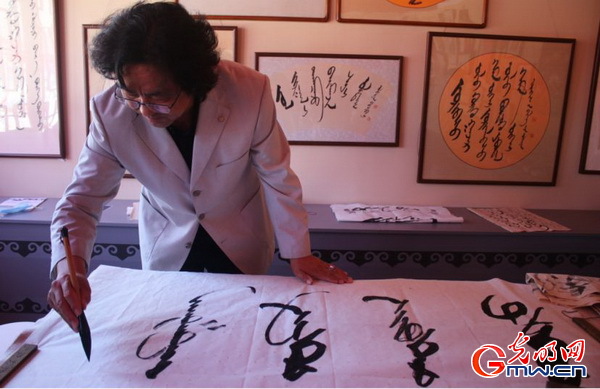

道力格艷是內蒙古自治區非物質文化遺產蒙古文書法代表性傳承人,他自小就跟著父親學習蒙古文書法,從村里的對聯一路寫進了科右中旗第一中學的教室,還曾遠赴蒙古國、韓國等地參加書法展。他說:“學習蒙古文書法最關鍵的就是熱愛和堅持,練書法沒有節假日,就跟每天吃飯一樣,今天的三餐不能留到明天去吃,書法也不能拖到明天再練。”目前有100多名學生向他學習蒙古文書法,旗里許多老人偶爾也會來上書法課。“希望內蒙古地區的大學可以開設蒙古文書法班,吸引更多的年輕人來傳承書法文化”,道力格艷說。

圖為道力格艷用蒙古文寫的“國泰民安”

海樁是圖什業圖皮畫的盟級非遺傳承人,也是科右中旗職業技術學校的一名教師,教授民族工藝品制作,并與政府提供的文化平臺合作推廣這一項民族手藝。海樁介紹,皮畫是在蒙古族傳統皮藝的基礎上創新發展起來的,在保留游牧民族文化精髓的同時,更貼近現代人的審美趨向。

圖為海樁制作的“賽馬”皮畫

“先設計好圖案,臨摹在合適的皮子上,再用雕刻刀鑿刻成形,最后起鼓”,海樁指著一幅展示蒙古族傳統節日“那達慕”中賽馬場景的皮畫說,“起鼓是為了形成像雕塑一樣的立體感,馬匹的肌肉就是通過起鼓凸起來的,顯得特別有力量。”此外,皮畫中還會綜合運用到鞣制、編制等手法,部分皮畫中的馬鞭、發辮等是用毛發、皮革等材料提前制作好之后接到皮畫上去,讓整幅作品更具有動感。展廳側墻上掛的蒙古族歷代可汗像也是海樁的皮畫作品,從成吉思汗到最后一位林丹汗共38位蒙古族可汗肖像,用時近一年。

圖為李玉樁制作的“達摩祖師”根雕

38歲的李玉樁是國畫非遺傳承人,同時還精通佛像根雕,他最喜歡的作品就是這尊達摩祖師像。“對當地村民來說,佛像根雕非常有講究,首先佛像根雕不能說是‘買’,得說‘請’一尊佛像。并且最好是擺在客廳正對著門的位置,臥室里是不能擺這種佛像的”。李玉樁最初只學習了現代彩墨山水畫,后來開始接觸書法,并自學手串、根雕等傳統手工藝。他認為推廣傳統藝術不僅可以傳承珍貴的民族文化,還可以帶動文旅產業發展,幫助當地增收。

“希望我們的非遺文化、特色傳統文化成為科右中旗走出去的新名片”,這是幾位非遺傳承人共同的愿景。