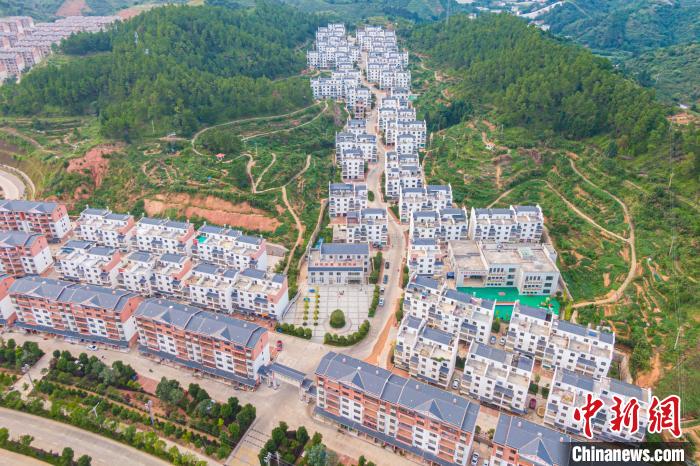

航拍下的江西省贛州市尋烏縣太湖新村全景?!⒘巍z

中新網贛州9月2日電 題:江西尋烏山村生態移民:村民變“市民” 走出大山擁抱希望

作者 劉力鑫

“以前我們一家五口人都擠在一棟磚混結構的平房里居住,搬遷后住進了四層半的新房,還有個店面做點小生意,生活條件好多了。”9月1日,在江西省贛州市尋烏縣太湖新村,45歲的何家任坐在自家新房寬敞的一樓客廳里,茶幾上擺滿了本地的特色水果,黝黑的臉上滿是笑容。

航拍江西省贛州市尋烏縣太湖新村,籃球場上打籃球的村里學生?!⒘?攝

三年前的2017年,因建設尋烏縣規模最大的單個民生工程——太湖水庫的需要,位于尋烏縣北部大山深處的江西省定“十二五”重點貧困村——水源鄉太湖村,整體易地搬遷到了縣城,成為了如今的“太湖新村”。

包括何家任一家在內的太湖村236戶共1153名居民實現了從村民到市民的轉變,由此走上了脫貧致富奔小康的“快車道”。

“原來太湖村共有9個村民小組,水泥路只通到了離鎮子最近的村委會所在村小組附近,還有幾個村小組分布在沿河兩邊的深山里面,有些村小組甚至連路都還沒通,只有那種泥巴小路。”水源鄉太湖新村第一書記凌升高向記者描述起了當年太湖村的交通狀況。

另一位太湖新村居民何恩鏡也表示,以前住在山里交通不便,從家到鎮上有10多公里路程,孩子讀書大人看病都很不方便?,F在一家六口人搬進縣城住進了寬敞明亮的房子里,日子過得很舒適。

航拍下的江西省贛州市尋烏縣太湖新村,整體易地搬遷到了縣城,成為了如今的“太湖新村”?!⒘?攝

除交通不便外,原本居住在山里的的太湖村村民收入渠道也比較單一。水源鄉黨委書記鄒文平告訴記者,除了外出務工,大部分村民都只能依靠種植業和養殖業創收,受各種自然因素影響比較大,收入也普遍處于中低水平,脫貧難度很大。

為避免二次搬遷和徹底解決邊遠山區群眾脫貧問題,尋烏縣取消了村級和鄉鎮安置點,在縣城規劃區黃金位置建設生態移民小鎮,距離中心城區1.2公里。其中移民安置區投資10.08億元,分五期建設,太湖新村則是生態移民小鎮的一期項目。

對于這些孩子們而言,易地搬遷使得他們終于走出大山,能夠更加安全便捷地上下學、接受更好的教育,未來也更有希望?!⒘?攝

新村內的房屋以套房為主,也有一定數量的宅基地安置房。各種配套基礎設施也十分健全,有幼兒園、社區中心、籃球場、銀行等場所,村民生活十分便利。

走在太湖新村內,記者看到整個新村依山而建,一棟棟嶄新美觀的樓房錯落有致分布在一條主干道兩旁。一些村民還利用房子一樓的店面開起了家庭制衣廠、副食品店等,做起了小本生意。

記者見到了在自家房子里創辦小型制衣廠的居民何家炎。何家炎告訴記者,他曾在廣東的制衣廠打工數十年,積累了豐富的技術經驗。“搬遷之后我發現家鄉也有很多人會做衣服,同時政府又提供了很多扶持政策,我就決定留在家鄉創業,目前已經開了兩個車間,還吸納了本村的貧困戶就業。”

“村民搬到縣城的新村之后,收入渠道大大變寬。無論是想繼續發展種植業,或者到縣城找工作、自主創業等等,我們政府都盡力提供資金、政策上的扶持。”鄒文平表示。

尋烏縣投入了15.13億元,在移民小鎮附近同步建設綜合物流園、電商產業園、通用設備制造園三大產業就業平臺,預計可提供14100個就業崗位。而在太湖新村門口就是一條雙向六車道的寬敞馬路,群眾生活、就業將實現便利化、就近化。

而為解決居民技能單一問題,太湖新村還積極開展電商、通用設備制造、制衣等實用技能培訓,拓寬移民就業門路。目前,生態移民小鎮有370多名移民實現就近就業,520多名移民創辦經濟實體,實現“務農到務工”的就業轉變。

在何家炎看來,搬遷之后,自家從住土坯房到如今住小洋房,夫妻雙方從在外打工到家門口創業,孩子也不再是留守兒童,一家人得以幸福地生活在一起。

下午五點多,一抹美麗的晚霞出現在新村上空。新村的籃球場內傳來陣陣喧鬧聲,一群剛放學的的中學生們正進行著激烈的籃球對抗賽;球場邊的馬路上,幾位背著書包的小學生有說有笑地經過。

對于這些孩子們而言,易地搬遷使得他們終于走出大山,能夠更加安全便捷地上下學、接受更好的教育,未來也更有希望。