經濟日報-中國經濟網尋烏9月2日訊(記者 張雪)“以前每天晚上吃完飯只能看電視刷手機,現在每天都要去跳2個小時廣場舞。”尋烏縣項山鄉盧屋村村民潘銀英告訴記者。

盧屋村村民潘銀英為記者展示廣場舞后開懷大笑 經濟日報-中國經濟網記者張雪/攝

9月1日,經濟日報-中國經濟網記者跟隨“人權事業發展——決戰決勝脫貧攻堅”聯合采訪活動走進江西省尋烏縣項山鄉盧屋村潘銀英家中。

潘銀英因殘致貧,通過自力更生和政府幫扶,2016年實現脫貧,2016年還被評為“光榮脫貧戶”。

她告訴記者“村里沒有建設文化廣場之前,村民晚上的業務生活主要是看電視、玩手機、干農活,有了文化活動中心后,村民可以跳廣場舞、書屋看書、村史館看展覽,生活越來越豐富了,日子越來越紅火了。”

如今每天晚上的7:30到9:30,潘銀英每晚都會和20多位村民一起練習廣場舞,給生活帶來了正能量。村民們每隔兩天還會排練新舞蹈,大家形成了比學趕超的氛圍,如果當晚沒學會,自己還要抽中午午睡的時間琢磨練習。現在這群村民們愛上了廣場舞這項健康又愉悅的文化活動,生活幸福感也越來越強。

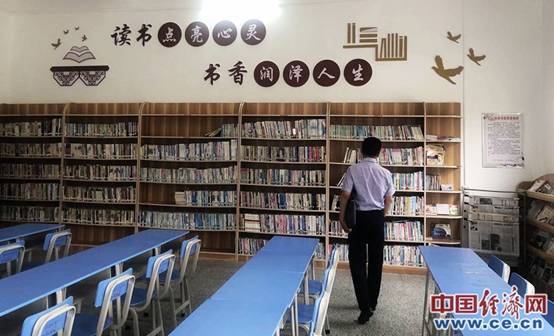

除了廣場舞備受青睞,在盧屋村各項文化扶貧活動正如火如荼的開展著。記者走進項山鄉新時代文明實踐所,這里不僅有文化書屋、村史館、還開設了四點半課堂。盧屋村第一書記鐘文婷介紹,因為青壯勞動力務工,導致村里部分兒童在放學后晚飯前無人監護,為解決這部分兒童在這個時段的學習輔導及安全問題,盧屋村志愿服務站聯合項山中小學,成立志愿服務小組,每周一到周四,為兒童提供課外輔導,解決了家長的后顧之憂。

文化書屋和四點半課堂 經濟日報-中國經濟網記者張雪/攝

此外,為提升貧困勞動力就業創業能力,實現穩定就業,盧屋村著力在強化產業就業技能培訓上下功夫。有針對性地開展多渠道、多層次、多形式的職業技能、自主創業、電商服務和農業實用技術等“點菜式”培訓,鼓勵貧困勞動力參加培訓學習,促進貧困勞動力發展產業、實現就業,為增收脫貧、創業致富廣開渠道。

為建設村風民風,出臺“村規民約”、“星級文明家庭”、“清潔家庭”等相關方案,建立贍養義務信用登記制度,弘揚尊老愛幼的良好家風,曝光不盡贍養義務的反面典型。督促子女落實贍養責任,解決老人貧困問題。

扶貧先扶智。村里成立了盧氏獎學金基金會,由村民自發捐款籌集資金,為考上本科院校的學子們頒發獎學金,激勵學生勤奮學習、努力進取,落實教育扶貧,阻斷貧困的代際傳遞。

依托新時代文明實踐站建設,積極開展志愿服務、文明創評等活動。圍繞“環境整治、移風易俗、敬老助弱、留守關愛、互幫互助”五大主題開展活動,立足鄉風文明建設,通過群眾評、群眾議,開展形式多樣的群眾創評活動。進一步提升群眾參與感與獲得感,營造文明鄉風、自力更生、互幫互助爭先創優的良好村風民風。

脫貧攻堅不僅需要物質幫扶,還需要精神幫扶。項山鄉組織宣傳委員曹鵬表示,盧屋村充分發揮文化在脫貧攻堅中的引領作用,通過文化熏陶、思想引導、典型帶動等,有效激發貧困群眾內生動力,增強他們脫貧致富的信心,為打贏脫貧攻堅戰注入精神力量。